Unser Sehsinn ist mit Abstand die wichtigste Art und Weise unsere Umgebung wahrzunehmen. Wir nehmen bis zu 80 % unserer Umwelt visuell wahr, weshalb der Mensch nicht umsonst als ´Augentier` bezeichnet wird. Eines der bedeutendsten Elemente ist dabei das Farbensehen, was uns hilft, Strukturen, Objekte und andere Eindrücke der Außenwelt besser zu erkennen und zu identifizieren. Dabei verfügen wir, als Trichromaten, über drei verschiedene Photorezeptoren, mit jeweils unterschiedlichen Absorptionsmaxima.

Somit setzt sich unser Sehsinn aus einem Kurzwellenrezeptor (SW) mit einem Absorptionsmaximum bei ca. 420 nm für Blau, einem Mittelwellenrezeptor (MW) mit einem Absorptionsmaximum bei ca. 530 nm für Grün und einem Langwellenrezeptor (LW) mit maximaler Absorption bei ca. 560 nm für Rot zusammen.

Unsere Augen verfügen noch über weitere Photorezeptoren, die Stäbchen für die „Nachtsicht“ und die photosensitive Ganglienzelle für die allgemeine Helligkeitswahrnehmung in Verbindung mit diversen Körperfunktionen, diese sind jedoch für den Rest dieses Beitrages unwichtig.

Durch eben die genannten drei Rezeptortypen können wir die Welt in mindestens 10 Millionen verschiedenen Farben sehen, was für Säugetieraugen eine Seltenheit ist. Unter normalen Umständen reagieren unsere Augen am besten auf Licht bzw. elektromagnetische Strahlung in einem Wellenlängenbereich von etwa 400 nm bis 700 nm, in diesem Spektrum befinden sich somit auch alle für uns sichtbaren Farben.

Doch die Sonne, unsere alltägliche und somit auch wichtigste Lichtquelle, emittiert ihre Energie bzw. ihre elektromagnetische Strahlung nicht nur in eben diesem kleinen „sichtbaren“ Wellenlängenbereich, sondern in einem viel breiteren Spektrum, als es sich die meisten von uns vorstellen können. Diese Emission reicht von Wellenlängen bei etwa 140 nm (UVC) bis hin zu etwa 10 cm (Mikrowellen), so hat die Sonne quasi viel mehr Licht, als wir mit unseren Augen überhaupt wahrnehmen können.

Grundsätzlich wird das Sonnenlicht unterteilt in drei Hauptbereiche, den kurzwelligen und energetischen ultravioletten Bereich mit Wellenlängen unterhalb von 400 nm, welcher etwa 6 % der Sonnenstrahlung ausmacht, den Bereich des für uns sichtbaren Lichtes mit Wellenlängen von 400 bis 700 nm, welcher etwa 50 % der Sonnenstrahlung ausmacht und der langwellige Infrarot- und Wärmestrahlungsbereich mit Wellenlängen oberhalb von 700 nm, welcher wiederum etwa 44 % des Sonnenlichtes ausmacht.

Hierbei ist der nahe Infrarotbereich (etwa 700 nm bis 3000 nm), welcher direkt an das für uns sichtbare Licht angrenzt, besonders interessant, da er ganz anders mit der Umgebung interagiert als alle anderen sichtbaren Wellenlängen.

Ein gutes Beispiel ist hier die Pflanze, so sehen wir die meiste Vegetation als grün. Das liegt daran, dass das Chlorophyll der Pflanze für seine Photosynthese hauptsächlich kurzwelliges (blaues) und langwelliges (rotes) Licht absorbiert, mittelwelliges Licht im Bereich von etwa 500 nm bis 600 nm wird jedoch nicht verwendet, also auch nicht absorbiert, sondern reflektiert.

Diese Reflexion wird von den Rezeptoren unserer Augen wahrgenommen und als elektrisches Signal an das Gehirn weitergeleitet, welches dieses Signal dann als eine grüne Farbe interpretiert. Interessant wird es hier aber, wenn wir den Bereich des sichtbaren Lichtes verlassen und uns anschauen, wie die Pflanze mit dem gesamten Rest des Sonnenlichtspektrums interagiert. So besitzt Chlorophyll eine sehr hohe Reflektivität im nahen Infrarotbereich, sodass nahezu alles Licht der Sonne mit Wellenlängen von über 700 nm reflektiert wird.

Das ist darauf zurückzuführen, dass eben dieses nahe Infrarotlicht zu wenig Energie besitzt, um chemische Prozesse wie die Photosynthese in Gang zu setzen. Um die Gefahr einer Überhitzung zu vermindern, wird das besonders langwellige und nicht verwendbare Licht reflektiert. Doch genau diese Reflexion liegt, wenn auch nur knapp, außerhalb des für uns sichtbaren Spektrums.

Hätten wir also einen Photorezeptor für nahes Infrarot, würden wir z. B. Bäume nicht als dunkles Grün wahrnehmen, sondern als eine sehr helle „neue“ Farbe jenseits von Rot. Hierzu muss aber erwähnt werden, dass ein Photorezeptor für infrarotes Licht in dieser Form gar nicht existieren kann, da (wie oben bereits erwähnt) Licht bzw. Photonen mit Wellenlängen oberhalb von 700 nm in der Regel zu wenig Energie besitzen, um chemische Prozesse zu veranlassen.

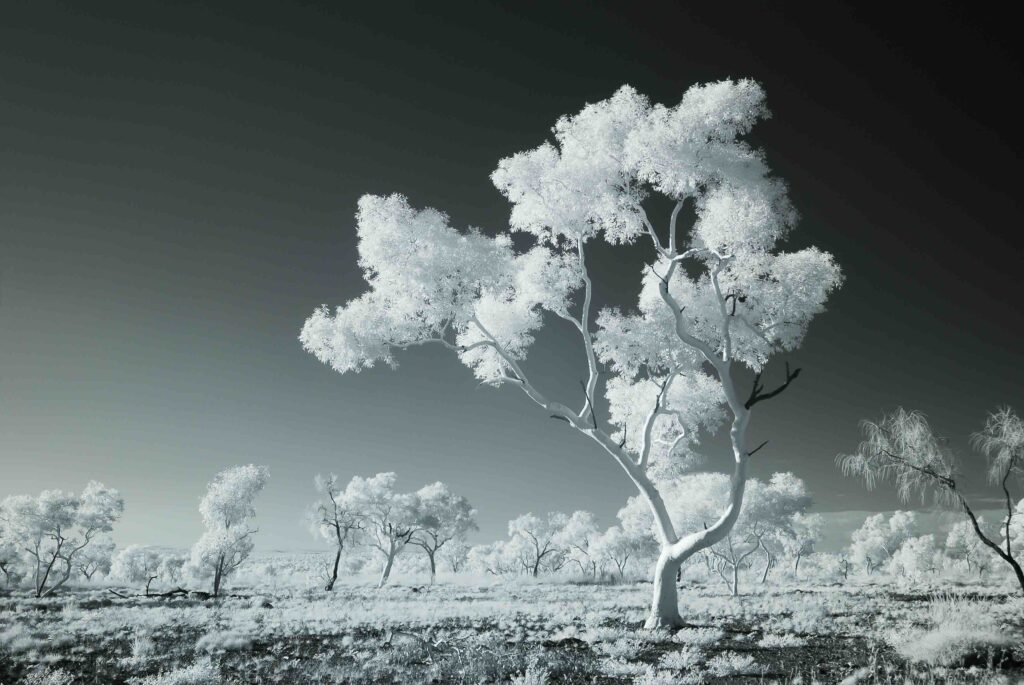

Anders als unsere Augen können die meisten Digitalkameras Licht mit Wellenlängen von bis zu 1100 nm „sehen“. Um die Fotoqualität nicht zu beeinträchtigen, sind diese Digitalkameras allerdings meistens mit einem speziellen Filter ausgestattet, um das infrarote Licht zu blockieren. Entfernt man diesen Filter jedoch, erhält man eine Kamera, die eben genau diesen für uns nicht sichtbaren Bereich des Lichtes abbilden kann.

In Kombination mit einem Infrarot-Passfilter, der demnach nur Licht oberhalb von z. B. 720 nm, 850 nm oder 940 nm durchlässt, erhalten wir eine monochrome Kamera, die so zu sagen das Unsichtbare sichtbar macht. Unter hellem Sonnenlicht lassen sich so spektakuläre Aufnahmen von diversen Naturszenen machen, auf denen Bäume, Wiesen, Büsche und alle möglichen anderen Pflanzen sehr hell (auf manchen Kameras sogar weiß) aufleuchten und in einem starken Kontrast zum Himmel stehen, welcher meistens sehr dunkel erscheint. Das liegt daran, dass sich langwelliges Licht in der Atmosphäre kaum streut, weshalb der Himmel für uns blau, also kurzwellig, erscheint.

Auch einige Textilien, die für uns bloß schwarz aussehen, reflektieren infrarotes Licht stark, sodass sie für die modifizierte Kamera nahezu weiß scheinen. Tatsächlich besitzt der Langwellenrezeptor des menschlichen Auges eine geringe Restempfindlichkeit im besonders nahen infraroten Bereich, also dem Bereich des Lichtes, der direkt an das Rot unseres sichtbaren Spektrums angrenzt. Somit ist zumindest isoliertes Licht mit Wellenlängen oberhalb von 700 nm als ein tiefes Rot sichtbar, je nach Intensität reicht diese Restempfindlichkeit bis hin zu etwa 900 nm, bei besonders heller Laserstrahlung sogar bis zu über 1000 nm.

Demzufolge können unsere Augen tatsächlich in den Bereich des infraroten Lichtes sehen, wenn auch nur unter sehr bedingten und speziellen Umständen. Hält man an einem sonnigen Tag den 720 nm Infrarot-Passfilter vor sein Auge, so ist es nach kurzer Adaptionszeit möglich, z.B. Bäume in einem sehr intensiven rot zu erkennen und somit einen faszinierenden Einblick in die Welt des nahen Infrarotes zu erhalten.

Ganz anders sieht es aus, wenn wir in die Welt des besonders kurzwelligen Lichtes schauen, also das Licht mit Wellenlängen unterhalb von 400 nm (Violett), sprich Ultraviolett. Anders als die infrarote Strahlung wird die ultraviolette Strahlung von den meisten Materialien absorbiert, weshalb es sehr schwierig ist, diesen Bereich zu fotografieren bzw. zu visualisieren. Digitale Bildsensoren verfügen größtenteils über kaum Empfindlichkeit im UV-Bereich, zudem emittiert die Sonne nur sehr wenig ihrer Energie im Ultravioletten, welches wiederum zusätzlich ausgesprochen stark von der Atmosphäre absorbiert wird.

Es gibt nur sehr wenige und äußerst teure Kamerafilter, die ausschließlich UV-Transparent sind, weshalb UV-Fotografie zu einer echten Herausforderung wird. Schaffen wir es dennoch, ultraviolettes Licht mit einer Kamera festzuhalten, so sehen wir eine sehr dunkel wirkende Natur, es gibt kaum Pflanzen oder Gegenstände, die UV reflektieren, nur der Himmel erscheint sehr hell, da sich das kurzwellige Licht in der Atmosphäre besonders stark streut.

Da die Photonen des UV-Lichtes, anders als beim infraroten Licht, ausgesprochen viel Energie besitzen, sind spezielle UV-Rezeptoren auf der Netzhaut möglich. So sind die meisten Vogelarten Tetrachromaten, das heißt, sie besitzen einen zusätzlichen, vierten Photorezeptor für UV, der dementsprechend neben rot, grün und blau eine vierte Grundfarbe im UV-Bereich ermöglicht. Dadurch können Vögel unter anderem spezielle Früchte schon aus weiter Entfernung erkennen, da eben diese ihren Reifestatus anhand einer starken UV-Reflexion kenntlich machen. Ein gutes Beispiel sind hierbei Pflaumen, welche eine besondere Wachsschicht besitzen, die UV-Licht reflektiert.

Auch einige Insekten verfügen über zusätzliche UV-Rezeptoren, da viele Blumen spezifische Muster und Färbungen im UV-Bereich besitzen, um den Insekten (z.B. der Biene) beim Bestäuben zu helfen bzw. ihnen den Weg zu weisen. Da wir Menschen über keinen UV-Rezeptor verfügen, sind diese Muster und Reflexionen der Blumen für uns komplett unsichtbar, können aber auch hier mithilfe einer auf UV-Licht ausgelegten Kamera sichtbar gemacht werden.

Bestes Beispiel ist hierbei die Sonnenblume, welche eine sehr ausgeprägte UV-Färbung am äußeren Rand ihrer Blätter besitzt. Auch wenn die meisten Säugetiere, und damit auch der Mensch, über keinen UV-Rezeptor verfügen, haben sie tatsächlich alle Empfindlichkeit im nahen UV-Bereich (UV-A). Dies begründet sich durch ein sekundäres Absorptionsmaximum aller Photorezeptoren im Bereich unterhalb von 400 nm, also im Bereich des ultravioletten Lichtes.

So sehen wir als „unterste“ Farbe des Regenbogens Violett (bei etwa 430 nm) und nicht Blau, da durch das energiereiche, kurzwellige Licht nicht nur unser SW-Rezeptor (blau), sondern auch unser LW-Rezeptor (rot) aktiviert wird, was für uns dann genau diese violette Färbung ergibt.

Tatsächlich könnten wir unterhalb von Violett noch weitere Mischfarben sehen, so würde sich bei ca. 370 nm ein sehr helles Blau ergeben, da nun auch der MW-Rezeptor (grün) wieder aktiv wird und bei ca. 350 nm ein einheitliches Weiß, da nun alle drei Rezeptoren gleichermaßen stark aktiviert werden würden. Die Betonung liegt hierbei allerdings immer bei „könnten“ und „würden“, da unsere Linse Licht unterhalb von 400 nm sehr stark herausfiltert, um eine langzeitliche Degeneration der Netzhaut durch zu energiereiches Licht zu vermeiden.

Somit erreicht das UV-Licht nahezu nie unsere Netzhaut, weswegen die sekundären Absorptionsmaxima unserer Photorezeptoren keine wirkliche Rolle beim Farbensehen spielen. Würden wir die Linse des Auges entfernen, so könnten auch wir Menschen UV-Licht bis etwa 300 nm wahrnehmen, wenn auch nicht als eine neue Grundfarbe.

Trotz allem besitzt unsere Linse eine sehr geringe Transmission im UV-A und UV-B Bereich, wodurch wir zumindest das Licht einer isolierten UV-Lampe sehen können (keine Fluoreszenz, nur das tatsächliche UV). So ist eine UV-LED mit Spitzenemission bei 365 nm in der Tat als ein helles himmelähnliches Blau sichtbar.

Manche Säugetiere, wie zum Beispiel Katzen, verfügen über eine Linse, die UV-Licht nicht so stark herausfiltert, wie unsere, wodurch diese Tiere zumindest ein wenig in das UV-Spektrum sehen können, es aber logischerweise trotzdem nicht als eine neue Grundfarbe erkennen können. Diese Fähigkeit bleibt nach wie vor hauptsächlich den Vögeln vorbehalten.

Welche weiteren Besonderheiten unsere Vögel aufweisen, erfahren Sie in  SE in Detailwissen (Zier)Geflügel. Die Möglichkeiten unserer Sinnesorgane erläutert Ihnen unser

SE in Detailwissen (Zier)Geflügel. Die Möglichkeiten unserer Sinnesorgane erläutert Ihnen unser  APP: Anatomie – Physiologie – Pathologie Sinnesorgane. Interessieren Sie sich auch für

APP: Anatomie – Physiologie – Pathologie Sinnesorgane. Interessieren Sie sich auch für  Propaedeutik Klinische Untersuchung und erhalten Sie ein Grundverständnis für die Medizinphysik.

Propaedeutik Klinische Untersuchung und erhalten Sie ein Grundverständnis für die Medizinphysik.

c.hinterseher-Wissen!

c.hinterseher-Wissen!

Schreiben Sie einen Kommentar

Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.