Wurminfektionen gehören zu den häufigsten Gesundheitsproblemen bei Haustieren und dem Menschen. Lange Zeit galt die regelmäßige prophylaktische Entwurmung als Standardempfehlung, dabei wurde etwa alle drei Monate eine Wurmkur verabreicht unabhängig davon, ob überhaupt ein Befall vorlag. Doch moderne parasitologische Erkenntnisse zeigen: Dieses Vorgehen birgt Risiken, unter anderem die Entwicklung von Resistenzen gegenüber Anthelminthika. Aus diesem Grund setzt sich zunehmend das Konzept der selektiven Entwurmung durch.

Diese Strategie verbindet gezielte Diagnostik mit einem verantwortungsvollen Einsatz von Medikamenten und trägt sowohl zur Tiergesundheit als auch zum Schutz der Umwelt und zur Vermeidung von Resistenzbildungen bei.

Bei der selektiven Entwurmung wird nicht einfach blind entwurmt, sondern der tatsächliche Parasitenbefall zunächst diagnostisch überprüft. Das bedeutet, es werden nach einem festgelegten zeitlichen Schema Kotproben mit geeigneten Untersuchungsmethoden, wie beispielsweise dem McMaster-, oder dem Flotationsverfahren ausgewertet. So wird sichergestellt, dass nur Individuen mit nachweisbarem oder relevantem Wurmbefall ein geeignetes Anthelminthikum erhalten. Der Therapieerfolg wird dabei in regelmäßigen Abständen kontrolliert. Auf welche Parasiten ist dabei besonders zu achten?

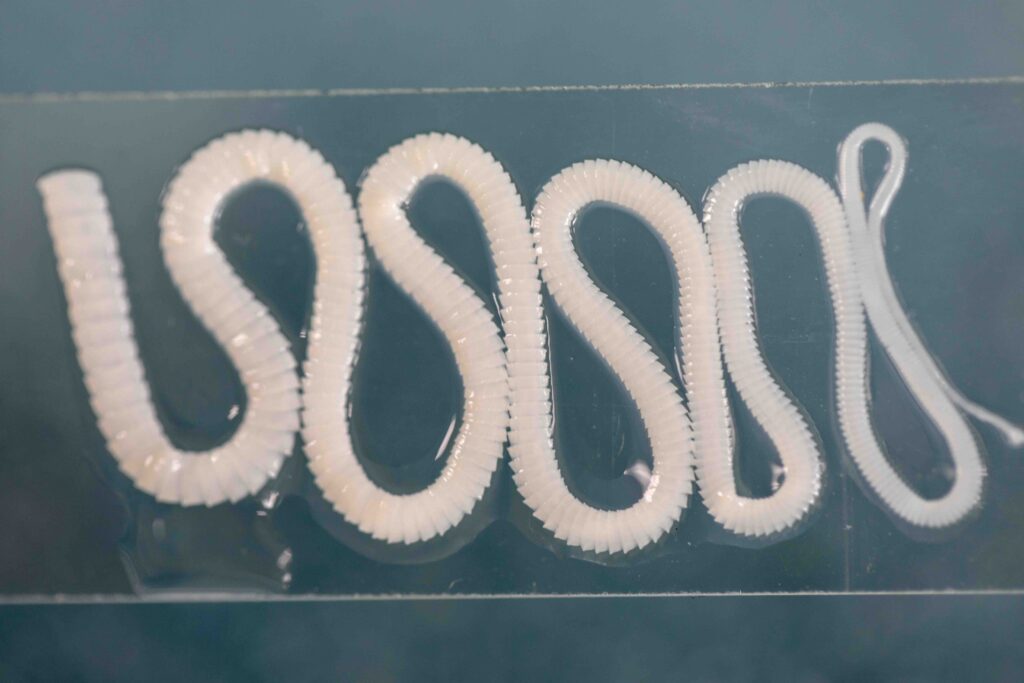

Beim Hund, vor allem bei Welpen, sind häufig Spulwürmer wie Toxocara canis anzutreffen. Diese können auch auf den Menschen übertragen werden. Weiterhin finden sich Hakenwürmer wie Ancylostoma spp., die schwere Darmschäden verursachen können, oder Peitschenwürmer wie Trichuris vulpis. Am bekanntesten dürfte sicherlich der Bandwurm, mit den Spezies Dipylidium caninum und Echinococcus spp. sein, der als Zoonose ebenso den Menschen treffen kann.

Auf unsere Feliden geblickt, lässt sich zunächst sagen, dass Freigängerkatzen einem deutlich höheren Infestationsrisiko ausgesetzt sind als Katzen in Wohnungshaltung, da ihre Beutetiere unter anderem als Zwischenwirte für Bandwürmer fungieren. Somit treffen wir in der koproskopischen Untersuchung hier vor allem Bandwürmer wie Taenia taeniaeformis oder Dipylidium caninum an, aber auch Spulwürmer wie Toxocara mystax.

Gerade beim Pferd ist die selektive Entwurmung ein Paradigmenwechsel. Jahrzehntelang wurden Pferde in festen Intervallen entwurmt. Heute weiß man, dass dies die Resistenzentwicklung, beispielsweise bei den Kleinen Strongyliden massiv gefördert hat. Diese gehören zu den gefährlichsten Parasiten des Pferdes, da sie sich in der Darmwand einnisten und Blutgefäße verstopfen können. Dies kann im schlimmsten Fall zu einer Thrombusbildung führen. Die Großen Strongyliden wie Strongylus vulgaris hingegen, konnten durch konsequente Entwurmung stark zurückgedrängt werden. Ein häufiges Jungpferdeproblem sind Spulwürmer wie Parascaris equorum, der ebenfalls bereits durch Resistenzbildung auffällt. Nicht zuletzt finden sich auch beim Pferd Bandwürmer, unter anderem Anoplocephala perfoliata, der Auslöser von Koliken sein kann.

Ein wichtigerer Faktor für oder gegen die Entscheidung zur Entwurmung ist der sogenannte EPG-Wert, welcher die Eizahl pro Gramm Kot angibt. Dieser Faktor ist genormt und nur Tiere mit einer hohen Eiausscheidung, die also über diesem Wert liegen, werden behandelt. Man geht davon aus, dass bei gesunden Tieren das Immunsystem alleine mit dem Parasitenbefall fertig wird.

Zu den Vorteilen der selektiven Entwurmung gehören vor allem der Schutz vor Resistenzbildung und die Reduzierung der Medikamentenbelastung für Tiere und Umwelt. Durch die Beprobung einzelner Tiere kann die Gabe von Anthelminthika individuell angepasst werden, zudem geben regelmäßige Kotuntersuchungen einen klaren Überblick über die Parasitensituation im Bestand.

Natürlich gibt es auch Sonderfälle, zu denen beispielsweise Jungtiere gehören. Welpen, Kitten und Fohlen sind durch ihr noch nicht vollständig ausgebildetes Immunsystem häufig anfälliger und benötigen daher eine engmaschigere Kontrolle bzw. prophylaktische Behandlungen.

Eine weitere Herausforderung stellen Parasiten mit hoher Relevanz für den Menschen dar. Hier sollte man den Schutz der menschlichen Gesundheit berücksichtigen.

Nicht abschrecken lassen sollte man sich zudem von den höheren Kosten in den ersten Beprobungsjahren. Diese minimieren sich meist auf langfristige Sicht und fallen somit geringer aus als die Ausgaben für unnötige Dauerbehandlungen. Zusätzlich kann man mit vorbeugenden Hygienemaßnahmen wie Stallhygiene und Weidemanagement den Infestationsdruck weiter senken. Alles in allem lässt sich also sagen, dass die selektive Entwurmung für Tier, Mensch und Umwelt ein echter Zugewinn ist.

Sie wollen in Ihrer alternativmedizinischen Tier- und / oder Humanheilpraxis ebenfalls die koproskopische Untersuchung sowie eine gezielte therapeutische Begleitung im Entwurmungsmanagement anbieten? Dann empfehlen wir Ihnen unsere beiden staatlich zertifizierten Studiengänge SE ParasitosanPro-Owner und

SE ParasitosanPro-Owner und  SE ParasitosanPro-Owner grade, die Sie in allen gängigen Untersuchungsmethoden sowie in der Bestimmung zahlreicher, häufig vorkommender Parasiten firm machen.

SE ParasitosanPro-Owner grade, die Sie in allen gängigen Untersuchungsmethoden sowie in der Bestimmung zahlreicher, häufig vorkommender Parasiten firm machen.

c.hinterseher-Wissen!

c.hinterseher-Wissen!

Schreiben Sie einen Kommentar

Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.